博報堂のクリエイティブ部門・統合プラニング局からさまざまな領域の強みを持つメンバーが登場し、変化するビジネスニーズにどのように向き合い実行しているかを紹介するシリーズ「トランスフォーメーションはカタチにできるのか」。第3回は、同社クリエイティブ・ストラテジストでUXデザイナーの藤平達之氏が登場。統合プラニング局が提唱している「PJMメソッド」は、ブランドやサービスの本質を戦略的に見抜いて「パーパス」として規定し、様々なクリエイティビティで新たなブランド体験を提供するための発想法。藤平氏自身がこれまで手がけたプロジェクトをひもといて、体系化したものだという。そんな藤平氏に、パーパス起点のブランドアクションの生みだし方というテーマで話を聞いた。

──藤平さんは日頃、どういったお仕事をされているのでしょうか。

博報堂に入社して最初の3年半は、マーケティングのセクションに所属し、ストラテジックプラナーとして大手クライアントのマーケティング戦略をはじめ、新商品開発やコミュニケーションのコンセプト制作などを手がけていました。その後、クリエイティブ職に異動。マーケティング部門での経験を生かし、通常の広告コミュニケーションに加え、サービス、プロダクトの開発や、メディアやアプリの設計・実装など担当するようになりました。

──クライアントから相談されることは、どういった内容なのでしょうか。

最近は、具体的であるケースの方が珍しいです。例えば「ミレニアル世代に何かアプローチをして、自分たちのブランドやサービスを使ってもらいたい」といった内容や、「新発売する商品のブランドを作りたい」「ロングセラー商品をなんとかリブランディングしたい」など様々です。ミレニアル世代へのアプローチというお題の場合、その手法は何も決まっておらず、60秒のムービーでもいいし、全く新しいサービス開発でもいいし、カフェをつくったりポップアップ拠点を立ち上げたりするのでもいい。ある意味、今の時代は何でもありだと思うんです。もし、クルマメーカーがホテルを経営しても、化粧品メーカーが転職サービスを始めたとしても、「そういうこともあるよね」と自然と受け入れられたりしますよね。

だからといって、何をやってもいいわけではありません。「そのブランドや企業が本当にやるべきこと」があるはずです。何か新しいアクションを起こすときは、世の中の人は見えていない、企業のDNAや、その企業だからできる社会への提言といったところまで飛び込んで考える必要がある。そうしないと意義のない、下手したら薄っぺらいものになってしまうからです。

──アクションの内容を決めるために、パーパスから考えていくのですね。

そうです。難しいですが、あるべきプロセスだと思っています。ただ、パーパスは決めることがゴールではありません。パーパスを起点にしてアクションを起こし、生活者と深い絆を作ることが目的です。そのためには、「WHAT TO SAY(何を言うか)」だけでなく、「WHAT TO DO(何をするか)」を考えます。ただ、その前に「WHY」のプロセスを突き詰める必要があります。「WHAT TO SAY(何を言うか)」で止まるのではなく、「WHY WE SAY(なぜ、それを言うか)」を考え、そしてそれを「WHAT TO DO(何をするか)」にまで昇華させる。僕らは「面白いDO」を考えるのは得意なのですが、「ブランドの志を感じられるDO」を作ることこそが、今の時代のゴールです。

このプロセスこそ、統合プラニング局の中で僕が得意とすること。マーケティングのセクションで、売り上げのシミュレーションを立てて、ブランドイメージがどれくらい向上するかといったデータを見て、コンセプトや戦略アイデアを開発してきた経験があるからです。クリエイティブ とマーケティング、デジタルのセクションは分断しがちですが、本来は連携すべきだと考えています。それらが融合しているのが、今の統合プラニング局であり、僕の大事なミッションの一つです。

自らの開発プロセスを共有するために体系化

──藤平さんは博報堂グループのクリエイティブ・ブティックであるSIXにも所属されています。統合プラニング局で手がけている仕事の内容と違いなどあるのですか。

仕事の内容は基本的には同じです。統合プラニング局とSIXに共通していると僕が感じるのは、ブランドという考え方を大事にする「FOR THE BRAND」という精神。たとえば、500万円と100万円の同じスペックの時計があったとしたら、500万円の時計の400万円分がブランドの価値ですよね。そのブランドのクオリティーを追求するために、本質を探し出す。その手段の一つが、ブランドパーパスの規定です。

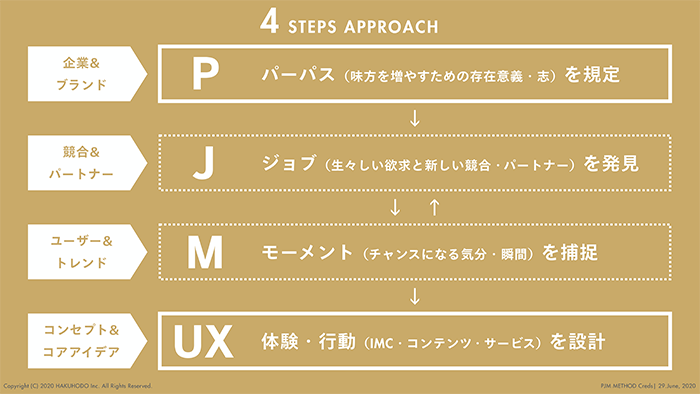

──存在意義や志を規定する「パーパス(P)」と生活者がブランドに求める欲求を洗い出し、競合やパートナーを見つけ出す「ジョブ(J)」、ブランドを欲する具体的なシーンを捕捉する「モーメント(M)」のステップから、ブランドの「体験・行動(UX)」を設計する発想法「PJMメソッド」は、どういった課題意識から構築することになったのでしょうか。

PJMメソッド

これまでに担当したサービスやアプリ、ウェブメディアやプロダクトなどは、おかげさまで評価されることが多く、しかも、実験的な取り組みやシーズン限定のキャンペーンとして終わるのではなく、存続しているものも多い。それで、社内から、プランニングの発想法やアプローチを体系化できないかという声が上がりました。広告を超えたブランドのアクションとなるサービスやプロダクトを、なぜ、どうやってつくったか。プロセスを一歩ずつ戻っていくと、パーパス(存在意義・志)という考えにたどりつきました。繰り返しますが、パーパスを決めることは、プロジェクトのスタートなんです。

フレームワークやメソッドといったものは、博報堂社内で次々と生まれていて、時とともに廃れていきます。強く生き残っているのが、生活者発想というフィロソフィーです。消費者という小さなくくりではなく、人間まるごと生活者としてとらえようという考えで、とても共感しています。もし、僕が体系化するメソッドが生活者発想のための、「実践法」の一つとして定着すれば、統合プラニング局だけでなく、博報堂全体の強みになる可能性がある。そう思えたので、体系化することにしました。

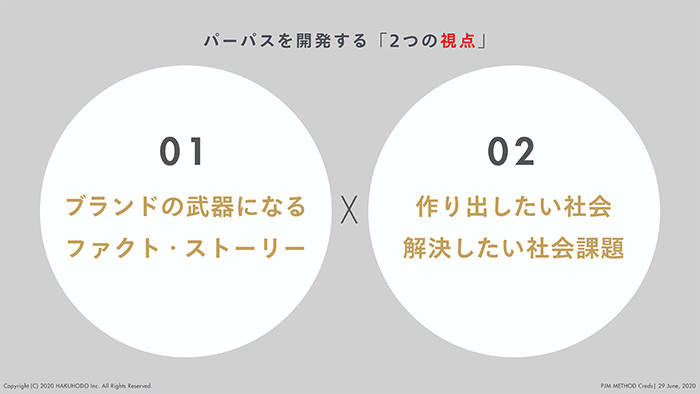

──パーパスは、どうやって開発していくのでしょうか。

パーパスを開発する二つの視点

ブランドを、二つの視点で掘りさげていきます。一つは、企業やブランドの武器になるファクトやストーリーの見直しです。例えば、事業がスタートしたときや商品を開発したときの、社長や開発者の思いや、これまで関わってくれているステークホルダーの生の声などを深掘りして、ときほぐしていきます。

もう一つは、つくり出したい社会や解決したい社会課題から考えていきます。今の時代、ブランドは、社会に対して何らかの想いを保つ必要があります。オリジナルリサーチも活用しながら、どうなりたいのか、何を解決したいのかなど、丁寧にヒアリングを行います。そこで抽出したキーワードやフレーズを基に、パーパスを規定。そのパーパスを基に、プロダクトやサービスなどアクションアイデアを考えていきます。

ヒアリングのポイントは、僕が勝手に答えを出さないこと。問いを投げ続け、クライアントから自発的に出てきた言葉を基に、パーパスを規定しています。それは、ブランド担当者の「当事者意識」を高めていくことにもつながるからです。客観的に考えれば、僕らはあくまでも代理業で、クライアントが事業主です。ただ、クライアントのブランド担当者も雇われている社員の一人であり、かつて開発されたブランドの担当者を、たまたま今、任されているという状況であることが多いです。そのため、ある意味、あらゆるブランドに当事者はいないとも言えます。だからこそ、強い求心力として、ブランドパーパスを決める必要があるんです。本来、ブランドに関わる人みんなが、たとえば「日本に●●を広げることで、世の中をこうしていきたい」と答えられるべきです。それが、たとえ数十円の商品であったとしてもです。それが存在意義を見直し、決めることの本質であると思っています。

新型コロナの流行によってブランドパーパスの重要性が見直される

──PJMメソッドでは、それぞれのステップをどうやってブランドのUX(体験・行動)へとつなげていくのでしょうか。

ジョブとモーメントのステップでは、生活者側のリアルな欲求や気分を捉えなおしていきます。生活者が自分たちのブランドに求める本当の体験・欲求は何か。それを掘り起こしていくと、これまでとはフレネミー(「フレンド=友達」と「エネミー=敵」をかけ合わせた言葉で、パートナーにも競合にもなり得る存在)が違ったりすることもあるんです。たとえば、ある人気ヘアサロンでは、お客さんの欲求(ジョブ)を、単に髪を切りたいだけではなく、「気分転換・イメチェン」と捉えています。そのため、ベンチマークしているフレネミーは同業のヘアサロンではなく、簡単にイメージチェンジできるファッション・ウィッグだという話を聞きました。だから、ファッション・ウイッグや場合によってはコスメを開発して、ヘアサロンで販売するというのです。

こういった生活者のリアルな気持ちを満たし、ブランドのパーパスも伝わるアクションは何か。その両輪で顧客体験のアイデアを考えていきます。パーパスだけに軸足を置くと、時として「正しいけど面白くない」「正しいけど使ってもらえない」ものができてしまう。それを打破するのが、ジョブ・モーメントというアプローチです。アクションの段階で優れたアイデアを考え、クリエイティビティを発揮して、実装することができるのは、僕らの強みでもあります。とはいえ、「博報堂は様々なアウトプットができるデパートのような存在です」といきなりアピールしても、普遍的な得意技がないと選ばれないはず。ぼくは、そこに「FOR THE BRAND」という精神がベースにあると思っています。ブランドパーパスを起点にあらゆる手段で実現できることを伝えていくべきだと考えています。

──パーパスの開発は、企業の経営陣と取り組まれることが多いのですか。

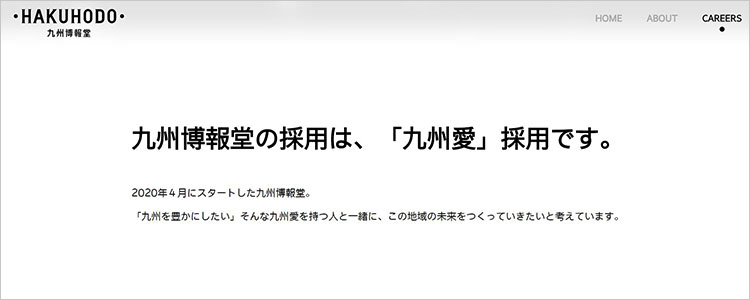

基本的には、経営メンバーの方と取り組むことが多いです。ただし、最近は若い世代に向けてアプローチしたいというお題が多いので、若手社員に参加してもらうケースもあります。今年の初めに、私たちのグループ会社である九州博報堂のパーパス開発を手伝ったのですが、このときも将来、九州博報堂を担っていく若手が当事者意識を持てるように、経営陣だけでなく若手社員にも参加してもらいました。

九州博報堂は、博報堂の九州支社と西広が20年4月1日に統合された会社です。博報堂は「生活者発想」というフィロソフィーがあり、西広には「それって、おもしろいか?」というクレド(信条・指針)がありました。これまで競合だった2社が統合され、70年ほどの歴史がある西広という社名は消失することも決まっていました。業種は同じですが、働き方も思想も異なる2社が統合するからこそ、新しいパーパスが必要だったのです。

そこで、2社の想いが重なる部分を探すワークショップを2日間行いました。このときも僕は問いを続けていき、2社から出てきたのが「愛されるブランド」というフレーズでした。量的な指標として「稼げるブランド」であることは前提に、質的な指標として「愛される」までを追求したいというところで、気持ちが重なり、作るべき未来が描けたのです。そして、両社の考えの上位概念として、愛されるブランドをつくることで豊かな未来に貢献するというパーパス、「地域の情熱たちと、未来をつくる。」が発見できました。

九州博報堂「九州愛採用」

このパーパスを基に、最初のアクション(WHAT TO DO)として実施しているのが「九州愛採用」です。愛されるブランドづくりを目指す会社なのだから、働く人たちも九州を豊かにしたいと願う「九州愛」を持つ人であるべきだと考えました。そこで、エントリーシートの設問には、九州への思いをつづる「九州愛」の欄を設け、学生が面接前に数人の候補から面接官を選べる「逆指名面接」という企画も実施しています。「逆指名面接」は、愛されるブランドをつくっていく者同士、企業と学生が対等であることも「愛」だと考え、たとえば「大分をもっと豊かにしたい、大分愛のある面接官」を学生が選べるという内容です。「九州愛採用」により、昨年度の募集と比べて応募数が約6倍に増えました。こうしたユニークな採用が実施されているのは、まさにパーパス起点で考え始めたからです。もし、パーパスがない状態で「学生が面接官を選ぶ、逆指名面接ってどうですか」と提案しても、単なるおもしろアイデアに見えて、実施はされなかったでしょう。

──以前のトークイベントで、パーパスを起点でブランドを考える際、生活者との接点をつくるためには、カルチャーやコミュニティの中に入っていくことが大切だというお話をされていました。その理由は。

プロダクトのスペックやシェアだけでは差別化できないブランドが、市場の大半を占めてきているからです。ある大手メーカーの方とお話ししたとき、「藤平さんが目指したいのは『けど好き』をつくるってことだね」と言われたのですが、まさにその通り。みんなは使っていない「けど好き」、ちょっと高い「けど好き」、ちょっとあか抜けない「けど好き」など。そんな「けど好き」をつくるのがカルチャーであり、そこに賛同する人が集まるのがコミュニティだと考えています。一つの業種・専門性を超えて、カルチャーやコミュニティをつくる力のある、新聞やテレビなどのマスメディアが持つコンテンツのパワーは、やはり強く、メディアビジネスと相性の良い領域だと想います。エージェンシーやメディア自体も、パーパスを見直して、顧客体験のデジタルトランスフォーメーションを実現することで、可能性はさらに広がるはずです。

──新型コロナの流行によって、生活者がブランドに求めることなど変化はあるのでしょうか。

新型コロナが流行して、生活者に調査をしたところ、企業やブランドの評価として「メッセージだけでなく行動すべき」という回答が8割以上ありました(博報堂オリジナル調査、20年5月、n=800)。 僕自身もそうですが、生活者は「いるもの」と「いらないもの」の見直しを進めており、消費態度はよりエッセンシャルな方向に向かっていると思います。ブランドに求めることも、ナンバーワンよりオンリーワンという人が多く、グッドに求めるサイズも小さくなって、社会規模ではなく「私たち」になっていたりします。これまでブランドの志は「日本」や「社会」といった大きなスケールでした。それが、生活者一人ひとりに対して、どういった価値を提供しているかを期待しているという声も増えています。

ブランドの褒め言葉にも変化があります。少し前にはexcellent(優れている)やcool(かっこいい)などでしたが、今は、brave(勇気がある)やmeaningful(意義がある)です。つまり、新型コロナの流行によって、パーパスやそれを起点にした行動の重要性などが見直される可能性がある。そうなれば、ブランドにとっては変革の機会になると、厳しい状況ですが、僕は前向きに捉えています。

博報堂 統合プラニング局/SIX クリエイティブ・ストラテジスト UXデザイナー

神奈川県出身、1991年生まれ、2013年博報堂入社。クリエイティブブティック・SIXにも所属。ブランドの志と生活者の価値観を組み合わせ、強いコアアイデアで、ストラテジーとクリエイティブを一気通貫させるプラニングスタイル。ブランド体験の全体像を描き、コミュニケーションにとどまらず、あらゆる手段で実現していく。そのため、サービス・プロダクト開発の実績も多く、直近では金融サービスやスマートプロダクトの開発を手がける。そのアプローチを「PJMメソッド」として体系化し、講演も実施する。「勇敢で意義のあるブランド」を増やすことが目標。