物流は通販だけではない、生活者の意識を変えていく

__まず、日本ロジスティクスシステム協会について教えてください。

原料の調達から生産、物流、販売まで一連の流れを最適化する戦略的な経営管理とされるシステム「ロジスティクス」をテーマに、調査研究や人材育成、情報交流などに取り組む、1992年設立の公益社団法人です。ロジスティクスは「業界」ではなく、様々な業種の企業が関わる「領域」と定義し、経営戦略の一つと捉えています。様々なステークホルダーがサプライチェーンを効率的に機能させていく方法など、フラットに議論しながら考えていくことを主体に活動しています。

__朝日新聞社との取り組みの背景について教えてください。

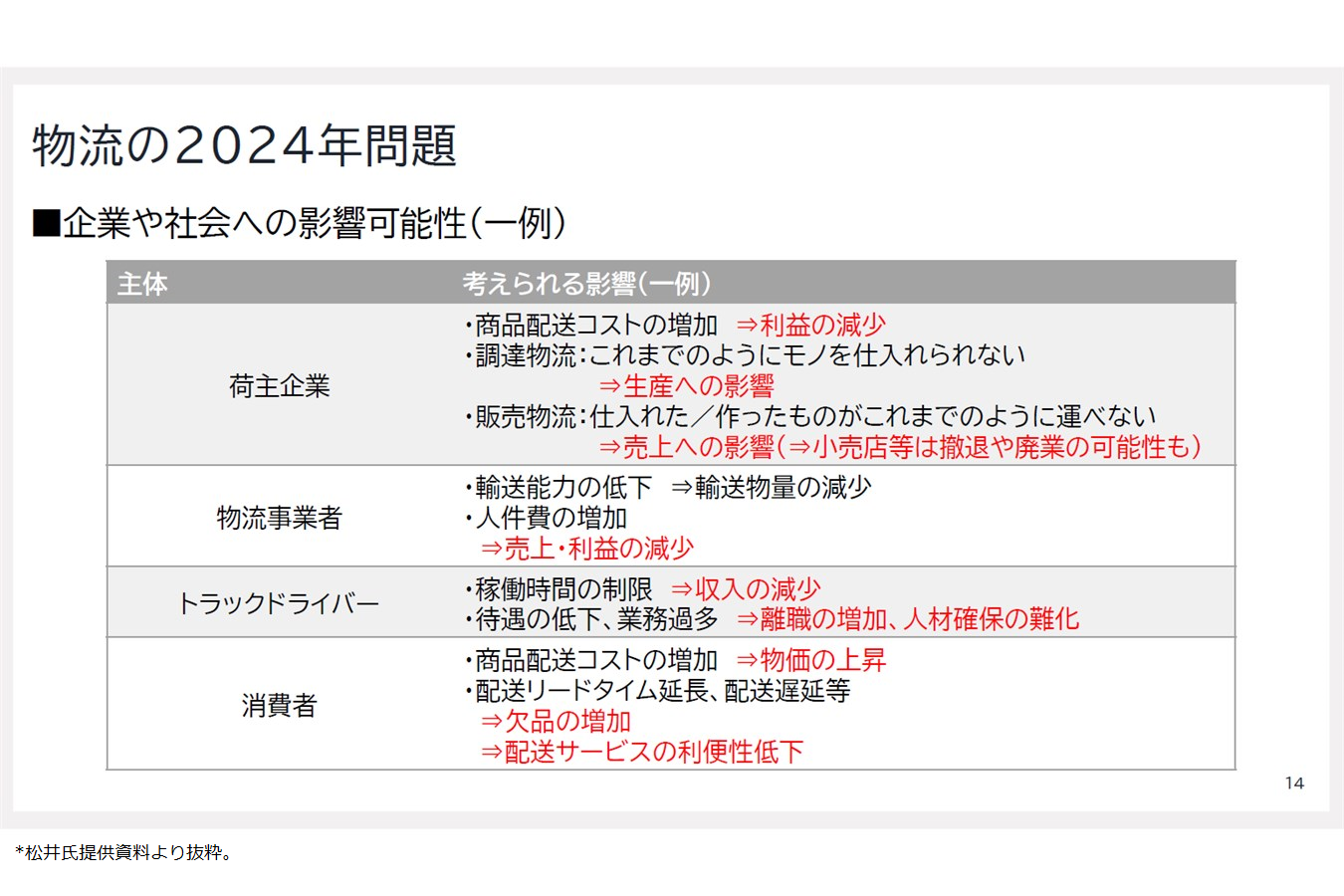

まず、物流の「2024年問題」も含め、物流は持続性が危ぶまれている状況です。物流の「2024年問題」とは、働き方改革関連法によって2024年4月1日以降、自動車運転業務の年間時間外労働の上限が960時間に制限されることによって発生する問題の総称のこと。私たちも対応を考え続けている重大なテーマです。

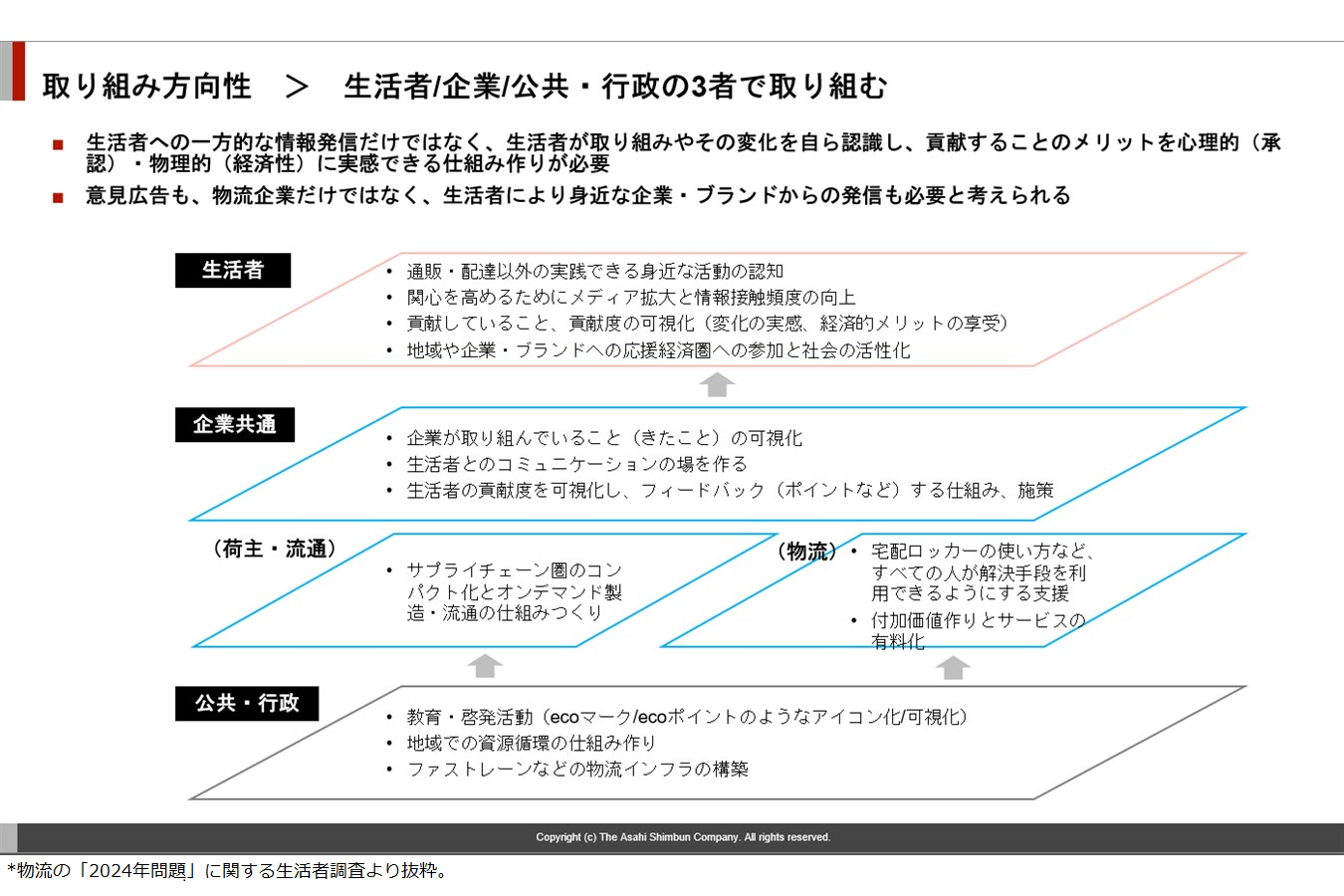

これまでは、企業を対象としてBtoB向けに物流の効率化に向けて取り組んできましたが、近年は特に社会情勢や環境、物流の役割も変化し続けています。今までは企業の物流部門が頑張ればなんとかなったことも、営業や調達など物流と関連する部門、さらには資材や商品の調達先の企業や販売会社まで一緒に考えていく必要が出てきました。そして、最終的には生活者の方々にも何かしらアクションを起こしていただくことで、より効率的なサプライチェーンの実現ができ、それが物流の「2024年問題」の解決につながるのではないかと考えています。

生活者の方々への情報発信の課題は、「物流」といえば通販の宅配をイメージされる方が多いことです。当然ですが、通販に関する問題に取り組めば、2024年問題が解消するわけではありません。

朝日新聞社に期待した生活者とのリレーション

__これまで生活者向けの情報発信は行われてきたのでしょうか。

2年ほど前から生活者向けに情報発信を始め、朝日新聞に意見広告などを掲載したこともあります。ただ、その情報が生活者の方々にどのように届いているか、検証が難しいという課題を抱えていました。

私たちの活動の最終的な目的は、物流の持続性を維持することです。発信した情報が、生活者の気付きとなったり、行動や意識を変えたりするきっかけになったりするものになるように、生活者の意識を確認し、私たちが発信すべき情報とは何かを探っていく必要があると考えました。

__朝日新聞社に調査の伴走支援を依頼しました。その理由は。

生活者の方々が物流問題を”自分ごと”として捉えられるように、物流と生活との接点を洗い出し、その問題を知ってもらうために何をすべきか考えていきたいと思っています。しかし、私たちは1992年の設立から30年以上、活動の大半が企業向けのものでした。そのため、生活者とのつながりが少なく、アプローチの手段も持っていません。何をどう発信していくべきかを考えるためにも、普段、物流について意識せずに暮らしている、できるだけ幅広い生活者の方々の声を拾いたいというのが、私たちの希望でした。

そうした状況から、一般の生活者の方々と幅広く接している新聞社のような企業にご支援いただくことを考え、朝日新聞社に依頼しました。

物流問題は、非財務指標であるSDGsとも関連があります。朝日新聞の会員組織「朝日ID」会員は環境問題などへの意識が比較的高いというデータもあり、そういった方々に調査に協力していただくことで、興味深いリアクションがあるのではないかと期待しました。

企業課題解決の伴走型サービス

「ASAHI ACCOMPANY」

社会課題に関する知見・ネットワークで企業の社会課題の解決とともに、マーケティング支援に関する知見・ネットワークで企業の成長を支援します。

社会課題に関心の高い生活者とのワークショップ

__まず、朝日ID会員を活用し、1000人規模のアンケート調査(定量調査)を実施し、「SDGsと物流」をテーマにワークショップを行いました。その結果から、何か気づきなどはありましたか。

仮説通りだった部分と少し違っていた部分の両方がありました。やはり、大多数の生活者にとって物流を意識するものは通販であることがわかり、受け取り方を変えて再配達を無くそうという意識も予想どおり高かったです。

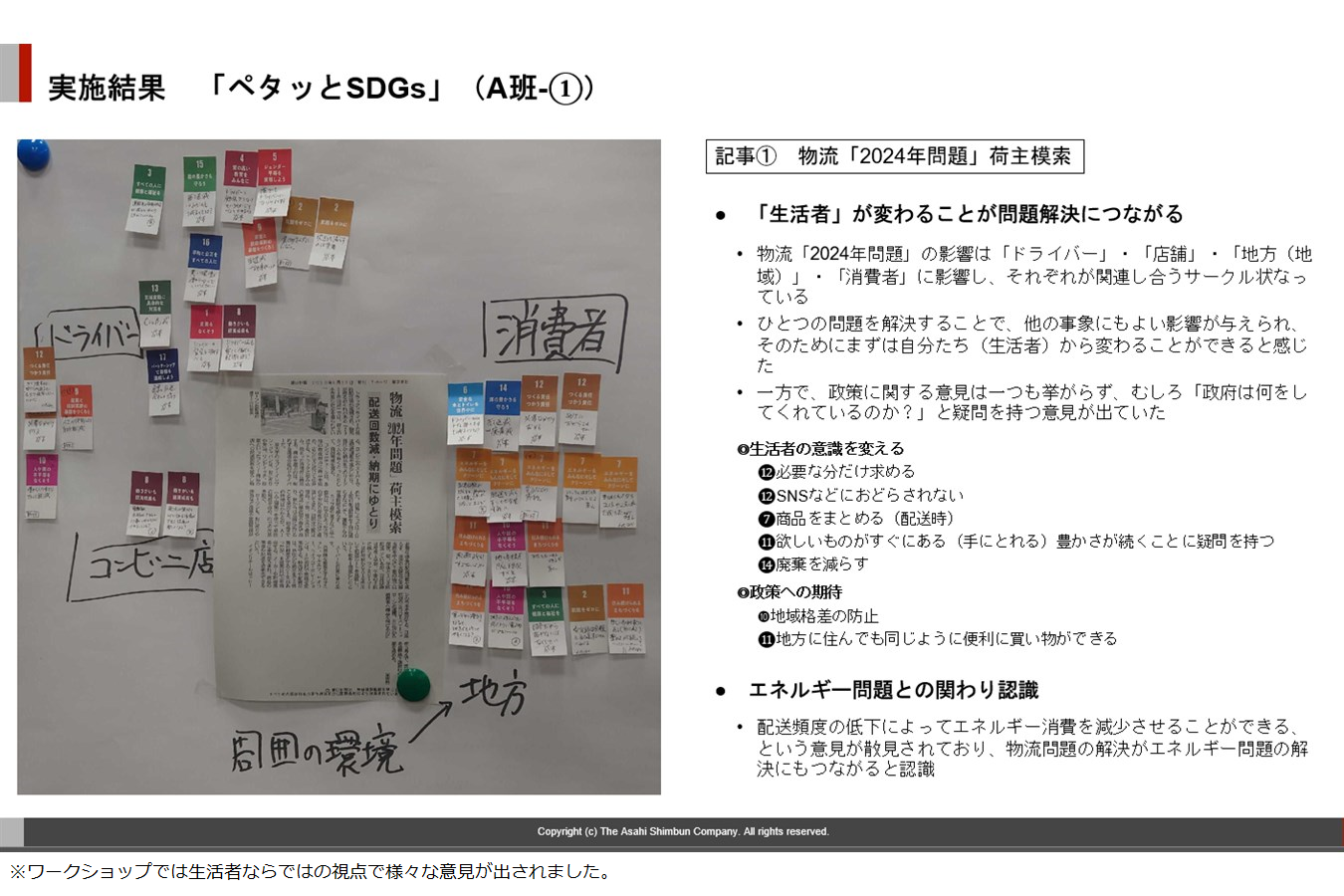

物流改革=通販と認識されている方も多く、それも予想通りでした。もちろん、通販における行動変容による物流の効率化も重要ですが、実際には、生活者にとって、スーパーなどの小売店などに出向いて商品を買ったとしても、その背景には物流が関係しています。そのことがさほど浸透していなかったことも想定と一致しました。ワークショップを行ったことで、自分たちの仮説に確信を持つことができました。

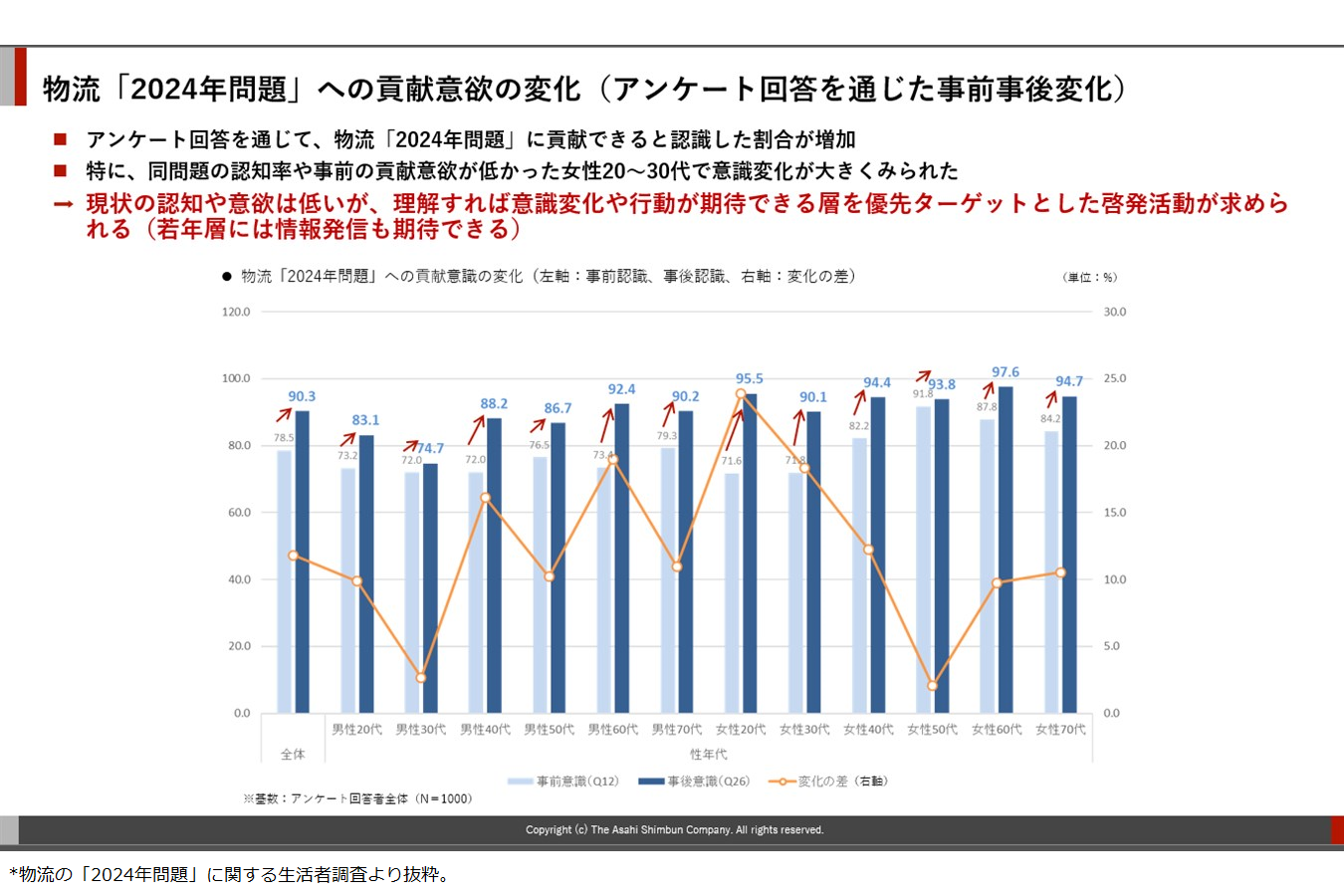

一方で、予想と違っていたことは、「物流問題で自分たちがやれることがあるなら、しっかり取り組みたい」のように、啓発することで、できれば貢献したいという意識の変化が期待できる結果が出ていたことです。20代、30代は、その意識が特に高いこともわかりました。

__ワークショップでは、具体的にどのようなことを行われたのでしょうか。

アンケート調査(定量調査)に協力してくださった読者の中から、朝日新聞社が特に意識の高いと思われる方を選定し、幅広い方の意識を集めることができるように、年代や性別などをばらしてお声がけをさせていただきました。参加人数は9人で半日かけて行いました。

まず、物流の現状について認識していただくために、生活者の方々に親しみのある製造業の花王さん、物流業のヤマト運輸さん、北関東を中心にスーパーを経営する小売業のカスミさんに講師をお願いし、各社の物流の課題や取り組みについて講演していただきました。

例えば、花王さんは需要予測を精緻化されていて、生活者のニーズに合わせた製造計画を立てています。カスミさんは、リサイクルボックスを用意してCO₂削減を目指し、静脈物流などに取り組まれています。こういった情報を、参加者の方々は興味深く聞いていただいていました。

3社とも物流の効率化のために先進的な取り組みをされていますが、参加者の多くは、その取り組みについて知りませんでした。そのことからも、企業の物流の取り組みを生活者の方々に発信していく必要があると実感しました。

__印象に残っていることは。

印象的だったのは、「国や企業が率先して取り組むべき話ではないのか」「ドライバーがもっと訴えればいいのでは」といった意見があったことです。実際、国は物流の持続性のために法改正も行い、今年の4月から施行されます。企業に対して罰則規定もつけた法律で、企業もさきほどお伝えしたように各社取り組んでいます。もちろん、ドライバーさんも声をあげている方々もいる。そうしたことが生活者に届いていないことは、私たちの情報発信不足でもあると反省しています。

ただ、社会や生活に関わるテーマで物流問題を届けられれば、自分ごととして捉えやすくなることは、ワークショップを通じて気付くことができました。

朝日新聞社と取り組んだ意義

__調査結果をどのように活用されていくのでしょうか。

朝日新聞社との調査によって生活者の実態をつかむことができたのは、大きな収穫です。その調査結果があることで、私たちの会員企業に向けて確信を持って、生活者への発信の必要性を伝えていくことができます。

例えば、洗濯用洗剤は一昔前と比べると小型化されてきましたが、それは物流の効率化にもつながっています。そのことを生活者が知れば、価格や機能が同じだったら、もしかしたら小型化された商品を積極的に選ぶ人が増えるかもしれません。

企業のものの運び方には、社会課題との向き合い方や意思、顧客への思いなども表れるものだと思います。だからこそ、物流の取り組みを伝えることは、ブランディングや企業価値の向上にもつながるはずです。

このまま何も行動を起こさなければ、物流は徐々に滞っていき、最終的に生活者の手元に商品が届かなくなる、もしくは、届いても価格が上がってしまいます。それを避けるためにも、まずは国や企業が物流問題に対して、何をどう取り組んでいるかを伝える。それを生活者の方々が受け取った上で、企業は物流のレベルを適正にしていくための提案をしていくのが良いと思います。丁寧に伝えていけば、協力してもらえる可能性はあると思います。

__物流レベルの適正とは、どの程度のものなのでしょうか。

各社違うと思います。自社の適正を考えるためにも、生活者の意見を聞きながら、各企業で調整されていくものだと思います。適正レベルをどう設定し、伝えていくかは、企業にとって腕の見せどころでもあるはずです。

例えば、「置き配」という配達方法は、かつてヤマト運輸にとっては御法度だったとのことでした。しかし、生活者の方々が「置き配」を許容したことで、新たにサービス化ができたそうです。置き配の広がりは、物流における適正化のモデルケースの一つだと思います。

翌日配達など、配達のスピードなどは、競争領域として捉えている企業も多いはずです。しかし、今のサービスレベルを保ったままでは、競争どころではなくなってしまう可能性がある。そんな社会のインフラとしての物流を酷使している状況を、生活者の方々も知っておくべきことだと思っています。

__生活者が知っておくべきポイントは。

ネット通販が増えているものの、いまだ実店舗で購入している割合のほうが大きいことはデータからわかっています。物流は小売店への配達はもちろん、それが作られる工場への資材の配達などもあるので、サプライチェーン全体の流れを知ることも大事だと思います。

生活者の方々が今日からでもできることは、例えば、店頭に並んでいる商品の「手前」から取って購入すること。売れるべきものから順番に売れていくと、物流の滞りを減らすことができ、効率化にもつながります。「消費・賞味期限」の管理は物流領域にとっても負担がかかり、コストでもあるのです。

__今後の取り組みについて教えてください。

2025年度は調査結果を踏まえて、企業向けに情報を発信していきます。今、取り組んでいるのは、物流の2024年問題のレビューです。実際、運べているのか、運べていないのか。もし、今後運べなくなりそうな場合、いつ頃から運べなくなりそうなのか、生活者の方々にはどんな影響が出そうなのかなど、状況を把握して発信していく予定です。情報の粒度を高めて伝えていけたらと思っています。

物流と言っても、運ぶものは多種多様で、それぞれのあるべき運び方も違います。社会情勢や技術の進化などによって変わっていくもので、次々にアップデートしていかなければ最適化は図れません。一つの答えがないところが物流の特徴で、それが興味深いところでもあると思っています。

物流から視座を高めたロジスティクスの領域には、様々なプレーヤーの方々がいて、それぞれの思惑があるはずです。そこを最適化していくことも簡単ではありませんが、だからこそ、私たちも活動のしがいがあると考えています。

公益社団法人日本ロジスティクスシステム協会 JILS総合研究所 第1部長 所長補佐。入職以来、ロジスティクスの高度化・効率化に向けた普及促進活動(展示会、講演会 等)、人材育成活動(資格認定講座、セミナー 等)、調査研究活動(物流システム機器生産出荷統計調査、ロジスティクスIoT推進部会 等)の各企画、運営を担当。特に物流・ロジスティクスのDXに関して、研究会や情報発信等の活動を幅広く行っている。

公益社団法人日本ロジスティクスシステム協会

https://www1.logistics.or.jp/

企業課題解決の伴走型サービス

「ASAHI ACCOMPANY」

社会課題に関する知見・ネットワークで企業の社会課題の解決とともに、マーケティング支援に関する知見・ネットワークで企業の成長を支援します。